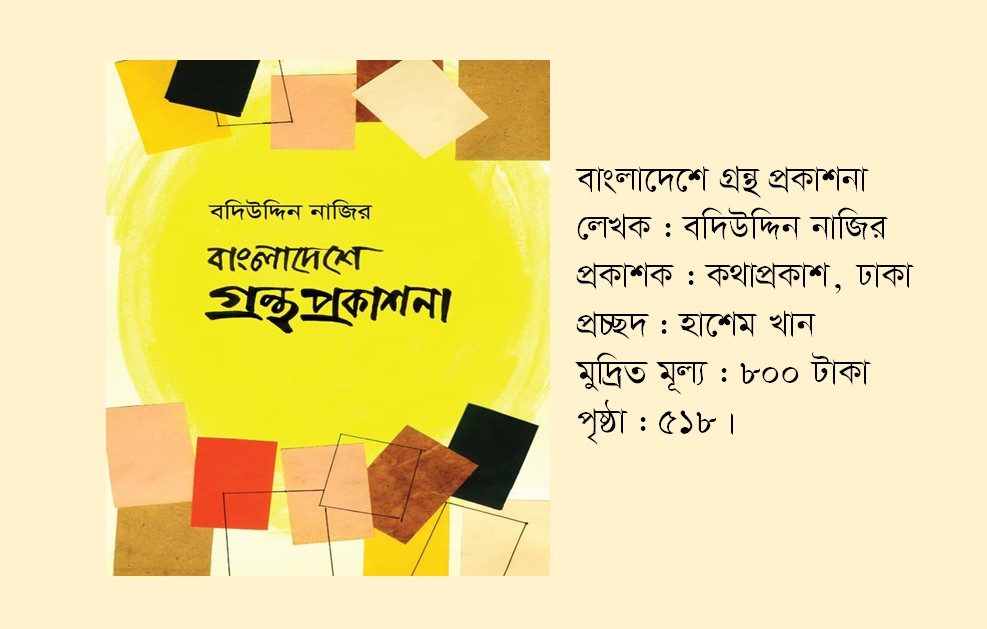

লেখক-সম্পাদক বদিউদ্দিন নাজিরকে সকলেই জানেন। যে পথ সকলের, তিনি সেই পথে হাঁটেন না। এভাবেই তিনি সক্রিয় রয়েছেন কর্মে ও চিন্তায়। দীর্ঘদিন প্রকাশনা ও সম্পাদনার কাজ করতে গিয়ে তাঁর প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে। শুধু কাজের অভিজ্ঞতা নয়, এ বিষয়ে তাঁর তথ্যসংগ্রহ, পড়াশোনাও ঈর্ষণীয়। এসব করেছেন তিনি এ দেশে প্রকাশনা, মুদ্রণ ও সম্পাদনার মান বাড়াতে। এ ছাড়া যেন আমরা সচেতন থাকি এবং জেনে-বুঝে মুদ্রণ ও প্রকাশনাশিল্পে কাজ করতে পারি; এতদিন যা না বুঝেই করেছি। নিশ্চয়ই তাঁর উদ্দেশ্য, লক্ষ নিয়ে আমাদের কিছু বোঝাপড়া তৈরি হয়েছে। বদিউদ্দিন নাজিরের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বাংলাদেশের গ্রন্থ প্রকাশনা প্রকাশিত হয়েছে ২০২৫ সালের জুলাই মাসে। এটি তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা, জানাবোঝা এবং নতুন তথ্যে সমৃদ্ধ একটি বই। এ বইটি প্রকাশনার মাধ্যমে এতদিন পর এ দেশের প্রকাশনাজগতের শূন্যতা পূরণ হলো। এখন প্রকাশনাশিল্প সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। মনে হচ্ছে—এতদিন কি তা হলে আমরা ভুলের মধ্যেই বাস করেছি? এ শিক্ষা অন্তত হয়েছে; ফলে চিন্তার ক্ষেত্র প্রসারিত হলো।

এ গ্রন্থে লেখকের শ্রমনিষ্ঠার রেখাচিত্র স্পষ্ট। বস্তুত অন্য কোনো প্রসঙ্গে প্রশ্ন উত্থাপন করা গেলেও তাঁর আন্তরিকতা ও শ্রম নিয়ে কিছু বলা যাবে না। এটি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণাকর্ম নয়, তবে গবেষণাধর্মী। এখানে সাফল্য তাঁর, তিনি অত্যন্ত সরল ভাষায় প্রকাশনাশিল্পের জটিল গ্রন্থি মূর্ত করেছেন। আরও একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো বিশ্বের নানা স্থান, মহাফেজখানা, লাইব্রেরি ও ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং সন্নিবেশ করা। যা পাঠক হিসেবে আগে এভাবে আমরা ভেবে দেখিনি।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মুদ্রণ, প্রকাশনা ও সম্পাদনা বিষয়ে আমাদের দেশে উদাসীনতা লক্ষণীয়। ভাবটা এমন যে, অনেকেই বলে থাকেন—এতে আবার জানার কিছু কি আছে? একটি গ্রন্থ প্রকাশনার আগে পাণ্ডুলিপির সম্পাদনা অতীব জরুরি, এ বিষয়টি অনেক লেখকও মানতে চান না। অনেক ক্ষেত্রে সম্পাদনা, মুদ্রণকাজের জটিলতা শুনলে লেখক ক্ষুব্ধ হন। এমন আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি মানসম্পন্ন প্রকাশনার ক্ষেত্রে বড় অন্তরায়। ফলে অনিবার্যভাবে যা হওয়ার তা-ই হয়; প্রকাশনার মান সকল ক্ষেত্রে বজায় থাকে না। একুশে ফেব্রুয়ারির বইমেলা সামনে রেখেও যদি বিবেচনা করি; তা হলে টের পেয়ে যাবেন প্রকাশনাজগতের এলোমেলো মনোভঙ্গি ও আচরণ। আবার কেউ বলতেই পারেন—মানসম্পন্ন বলে কিছু নেই। মূলত মান বলতে আমরা বুঝি যে, এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক পরিসরে প্রকাশনায় যে কাঠামো দাঁড়িয়েছে, তা বিবেচনায় রাখা জরুরি কিনা। ওই বিষয়ে যত তাগিদ বদিউদ্দিন নাজিরের। এর আলোকে সকল স্তরেই তিনি কথা বলেন।

এর আগে বই প্রকাশে লেখকের প্রস্তুতি (২০২৩) নামে গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছেন। যাতে বুঝিয়ে দিয়েছেন, লেখা, সম্পাদনা ও প্রকাশনা প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা বন্ধন রয়েছে। যা না হলে পাণ্ডুলিপি পাঠযোগ্য হয় না। ফলে প্রকাশনাজগতে ন্যূনতম কিছু শর্ত ও মানদণ্ড তৈরি হয়েছে; যেগুলো মানতেই হয়। লোকে বলে প্রকাশনার ব্যাকরণ। প্রসঙ্গত বদিউদ্দিন নাজিরের আড্ডার কথা—এ ব্যাকরণের জন্য আবার ভীতিও বাড়তে পারে। যা জানলে আর সহজে কেউ লিখতে চাইবে না। আমরা বলি, যা হোক, আগেই জানা প্রয়োজন প্রকাশনার কলাকৌশল। ফলত আমাদের মনে হয়েছে, এ বইটি লেখক, সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রণসংশোধকসহ সকলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ বইটির অনন্য বৈশিষ্ট্য যা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যময়। যা নিয়ে এতদিন কেউ কোনো কথাই বলেনি। বরং উলটো নিরর্থক বাগাড়ম্বর শোনা যায়। যে প্রসঙ্গ আমাদেরও মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেমনটা বলেছেন সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ—‘বদিউদ্দিন নাজির প্রকৃতপক্ষে বাঙালি মুসলমানের প্রকাশনাশিল্প বিষয়ে একটি অভিসন্দর্ভ রচনা করেছেন। এর পটভূমি হিসেবে তিনি বাঙালি মুসলমানের ধর্মচর্চা, আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশ, বাংলার রাজনীতি ও দেশভাগ, শিক্ষা ও সাক্ষরতা, মাতৃভাষা বনাম মুসলমানি বাংলা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পাঠ্যপুস্তক রচনা, এমনকি নোটবুক বা ডিটেকটিভ বইয়ের প্রকাশনা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করেছেন।’ [পৃ. রী]

এ কথাসূত্রে মুদ্রণ ও প্রকাশনা কাজের অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ও তুলে ধরেছেন। যেসব বিষয়ে আমরা হয়তো কখনো ভাবিনি। তাঁর আলোচনার পরিসর বড় হয়েছে, তবে তা দরকারি। যদি কলকাতাকেন্দ্রিক আলোচনা বাদ রাখি, তবে এ দেশে সম্পাদনা, মুদ্রণশৈলী নিয়ে তেমন গবেষণা বা লেখা নেই। যা আছে তা খুব সামান্যই। এর আগে এত বিস্তৃত কেউ আলোচনা করেননি। আমাদের ধারণা এমন বই তিনিই প্রথম লিখেছেন। এ কাজটি তিনি শুরু করেছেন ১৯৮২ সালে। বোঝাই যায়, তাঁর দীর্ঘ সাধনার ফসল এ গ্রন্থ। আমরা যদি এ গ্রন্থের শুধু অধ্যায়বিভাজন লক্ষ করি, তা হলে সহজেই টের পাই কত বিষয় আলোচনায় উঠেছে। সকল অধ্যায়ের ভেতর রয়েছে বিচিত্র প্রসঙ্গ। যেমন—

-

প্রথম অধ্যায় : ব্রিটিশ আমলে পূর্ব বাংলায় গ্রন্থপ্রকাশনা ও মুসলমান সম্প্রদায়

-

দ্বিতীয় অধ্যায় : পূর্ব পাকিস্তান আমলে গ্রন্থপ্রকাশনা (১৯৪৭-১৯৭১)

-

তৃতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশে গ্রন্থপ্রকাশনার প্রথম দশক

-

চতুর্থ অধ্যায় : জাতীয় গ্রন্থনীতি ১৯৯৪ প্রণয়নকালে দেশের সার্বিক গ্রন্থ পরিস্থিতি

-

পঞ্চম অধ্যায় : বাংলাদেশের গ্রন্থপ্রকাশনা জগতের প্রয়াত চার দিকপাল

প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে আবার ভূমিকাও রয়েছে। আছে দীর্ঘ পরিশিষ্ট।

প্রকাশনা, এর মনোন্নয়ন ও মুদ্রণবিষয়ক বা যে কোনো লেখা প্রস্তুত ও গবেষণাকর্মে এটি অপরিহার্য একটি বই হতে পারে। ফলত এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। প্রকাশনাশিল্পে বাঙালি ও বিশেষত বাঙালি মুসলমানদের যুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে পুরো ইতিহাসের নথি উপস্থাপন করেছেন লেখক। এনেছেন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত ও শিক্ষার ইতিহাস। এ ছাড়া মুসলিম মুদ্রাকরদের অংশগ্রহণে প্রকাশনার পরিসংখ্যানও উল্লেখ করেছেন। লক্ষণীয়, ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে সৃজনশীল বইয়ের প্রকাশনা উল্লেখ করার মতো ছিল না। এরপর দেশভাগ, ভারত-পাকিস্তান নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হলে এ খাতটি বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তখন বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ শ্রমিকের শূন্যতা দেখা দেয়। তবে এ শূন্যতা পূরণের জন্য পাকিস্তান আমলে প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। ওই সময়ের সার্বিক অবস্থা বিশ্লেষণে তিনি প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত দেখিয়েছেন। এক্ষেত্রে একটি বক্তব্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন তিনি—‘‘১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের পর পূর্ব বাংলায় যে মুদ্রণশিল্পের অস্তিত্ব ছিল তা নিতান্তই ক্ষুদ্রাকৃতির... সরকার, সরকারব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি বাণিজ্য ও উদ্যোগ, শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্যচর্চা ইত্যাদি কলকাতায় কেন্দ্রীভূত থাকার কারণে ঢাকার মুদ্রণচাহিদা স্বাভাবিকভাবেই অতি অল্প ছিল।’ [পৃ. ৯৩]

গ্রন্থপ্রকাশনাকর্মে শুধু প্রাযুক্তিক বিষয় আলোচনা করেননি লেখক। কোন কালে সামগ্রিক প্রকাশনা ব্যয় কেমন ছিল, বিদ্যমান সমস্যা কীভাবে মোকাবেলা করা হয়েছে ইত্যাদিও আলোচনা করেছেন।

প্রসঙ্গত তিনি যেসব বিষয়ে আলোকপাত করেন, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে মহান স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশের প্রকাশনায় নতুন উদ্যমের হাওয়া অনুভূত হয়। আশানুরূপ অনেক কিছু না হলেও প্রকাশনাকর্মে চাঞ্চল্য লক্ষ করা যায়। প্রকাশনা ও বইয়ের ব্যবসায়ীরা আগে শুধু স্কুলপাঠ্য বই বাজারজাতকরণে ব্যস্ত ছিল। একাত্তরের পর একইসঙ্গে তারা সৃজনশীল প্রকাশনায় মনোনিবেশ করেন। সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৯২ সালের পর বাংলা একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বেসরকারি পর্যায়েও ধীরে ধীরে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। এক্ষেত্রে মুক্তধারার নাম উল্লেখ করতেই হয়। এ অধ্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচনাংশ রয়েছে ‘লেখক-প্রকাশ সম্পর্ক’ শিরোনামে। এ ছাড়া রয়েছে বই বিক্রির বাস্তবতা, রয়্যালটি, মেধাস্বত্ব ও উৎপাদনসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ। প্রকাশনা খাতের সার্বিক চিত্র, প্রকাশনায় ভর্তুকি, কাগজ, লেখক-প্রকাশক সম্পর্ক, বই বিক্রির অবস্থা, রয়্যালটি, পাইরেসি, মেধাস্বত্ব, গ্রন্থউৎপাদন, প্রিন্টিং, বাইন্ডিং, ডিজাইন, প্রচ্ছদ ও ইলাস্ট্রেশন, উৎপাদনমূল্য, টাইপোগ্রাফি, বিপণন, এলাকাভিত্তিক লাইব্রেরি, পাবলিক লাইব্রেরির তথ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে, ‘জাতীয় গ্রন্থনীতি ১৯৯৪ প্রণয়নকালে দেশের সার্বিক গ্রন্থ পরিস্থিতি’। লেখক এখানে ১৫টি পয়েন্টে পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন। তিনি এ অধ্যায়ে নীতিমালা প্রণয়নের ইতিহাস, প্রক্রিয়া, গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশনা খাতের সামগ্রিক অবস্থা, আমদানি ও রপ্তানি নীতিমালা, পাঠ্যবইয়ের বাণিজ্য, পাঠাভ্যাস, গ্রন্থস্বত্ব আইন, প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স (ডিক্লারেশন) অ্যাক্ট ১৯৭৩ ইত্যাদি। একই সঙ্গে গ্রন্থ প্রস্তুতকরণ, বাজারজাতকরণ সমস্যা পর্যালোচনা করেছেন। এ ছাড়া আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাসংশ্লিষ্ট পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষার বিভিন্ন মাধ্যম, স্তর, সরকারি, বেসরকারি গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গ্রন্থাগার পরিস্থিতি, মুদ্রিত তথ্য ও গ্রন্থের ডিজিটাইজেশন, আর্কাইভসহ বিভিন্ন সংস্থা ও বিষয় সম্পর্কে মৌলিক তথ্য উপস্থাপন করেছেন। আবার প্রকাশনা, ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নে স্বীকৃতি হিসেবে সুপারিশ করেছেন পুরস্কারের।

শেষ অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন বাংলাদেশের গ্রন্থপ্রকাশনা জগতে প্রয়াত চারজন প্রধান ব্যক্তি প্রসঙ্গে। তাঁরা হলেন হাজী মহিউদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ মোসলেম খান, চিত্তরঞ্জন সাহা ও মহিউদ্দিন আহমেদ। এ অধ্যায়টি সাবজেক্টিভ হলেও তাৎপর্যপূর্ণ। কী কারণে তিনি উপর্যুক্ত চারজন সম্পর্কে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন, একইসঙ্গে তাঁর স্বীয় প্রচেষ্টায় তুলে ধরেছেন তাঁদের জীবনের খণ্ডাংশ। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ‘গ্রন্থপ্রকাশনার ইতিহাস গ্রন্থনির্মাণের কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রকাশকদের বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ হয় না। কারণ তাঁরাই জোগাড়-যন্ত্র করে বই বিনির্মাণই শুধু করেন না, দেশের গ্রন্থপ্রকাশনাশিল্পকে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে নেন।’ [পৃ. ৩৪৮] এ চারজনকে উপস্থাপনের মাধ্যমে তিনি অন্য প্রকাশক বা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেননি। আরও কয়েকটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের অবদান তিনি উল্লেখ করেছেন।

আমরা পাঠক হিসেবে এ বিষয়ে নানা ধরনের খুচরো লেখা পেলেও এমন পূর্ণাঙ্গ বই এর আগে পাওয়া যায়নি। আমরা নিশ্চিত, কিছু অপ্রয়োজনীয় বিবরণে পাঠক বিরক্ত হতে পারেন। অর্থাৎ এর পরিসর আরও ছোট করা যেত। বরং এসব বিবরণ বাদ দিয়ে অন্য প্রাসঙ্গিক বিষয় এখানে সন্নিবেশ করা যেত। বস্তুত এ গ্রন্থে তাঁর আহৃত তথ্য উপস্থাপনে বাদ রাখা যাবে না, এমন ভাবনাই প্রকাশিত হয়েছে। এসব দুর্বলতা বাদ দিলে এ বইটি যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে লিখিত। প্রকাশনা সংস্থা ‘কথাপ্রকাশ’ গুরুত্ব দিয়েই প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশে গ্রন্থ প্রকাশনা লেখক, পাঠক, প্রকাশক, সম্পাদক, ছাপাখানা, মুদ্রাকর, বাইন্ডার—সকলের জন্যই দরকারি একটি বই।

লেখক : স্বপন নাথ, কবি, কথাশিল্পী ও গবেষক

rudro71@gmail.com